Los supuestos

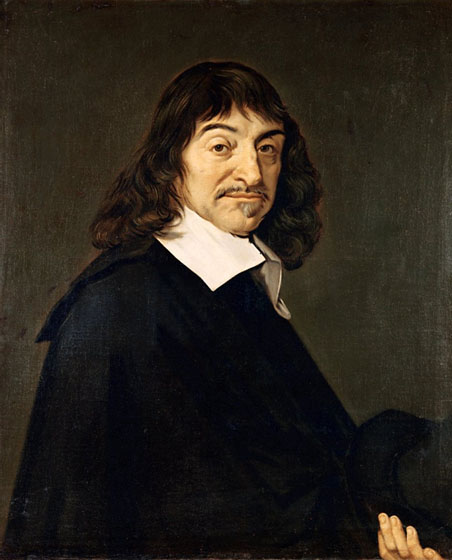

Con la afirmación de Descartes quedan fundados dos mundos: el subjetivo y el objetivo. Hay alguien que piensa y hay algo que es pensado. El yo con sus ideas (res cogitans) es el referente del ser de las cosas (res extensa). Queda inaugurado así el problema del conocimiento. En tanto existe un orden de legitimación de la verdad (Dios para los cristianos, sujeto para Descartes, mundo objetivo para los empiristas y positivistas), todas las posturas mencionadas comparten un supuesto, que es la categoría de sustancia. Habría un mundo que existiría por sí mismo, como cosa en-sí, con sus propias leyes. Habría por otro lado un espíritu separado de la naturaleza objetiva. Como consecuencia, la verdad sería adecuación del intelecto a la cosa, ‘adaequatio rei et intellectus’.

Con la afirmación de Descartes quedan fundados dos mundos: el subjetivo y el objetivo. Hay alguien que piensa y hay algo que es pensado. El yo con sus ideas (res cogitans) es el referente del ser de las cosas (res extensa). Queda inaugurado así el problema del conocimiento. En tanto existe un orden de legitimación de la verdad (Dios para los cristianos, sujeto para Descartes, mundo objetivo para los empiristas y positivistas), todas las posturas mencionadas comparten un supuesto, que es la categoría de sustancia. Habría un mundo que existiría por sí mismo, como cosa en-sí, con sus propias leyes. Habría por otro lado un espíritu separado de la naturaleza objetiva. Como consecuencia, la verdad sería adecuación del intelecto a la cosa, ‘adaequatio rei et intellectus’.

Estas referencias filosóficas pueden parecer distantes del ámbito del diagnóstico psicopedagógico, pero tienen consecuencias directas en la forma en que éste se aborda clínicamente y se piensa conceptualmente. En efecto, si nos situáramos en los supuestos mencionados, el diagnóstico pretendería el acceso a una supuesta verdad del paciente como ‘cosa en sí’. Es decir que ese modelo de la simplicidad pretende del terapeuta las mismas operaciones que se suponen en un sujeto que aprende: lo reducen a un simple decodificador de una supuesta realidad preexistente. El terapeuta debería “descubrir” lo que el paciente “tiene”, como si eso existiera en algún lugar independientemente del “observador”. Debería “descubrir” rasgos inéditos de la realidad del paciente hasta entonces supuestamente no “observados”. El ideal sería entonces un diagnóstico neutro, objetivo, desubjetivizado, descontextualizado.

Los principios del modelo positivista, que cristaliza en métodos de investigación que intentan lograr un conocimiento “objetivo” -es decir desubjetivizado-, tienen como ideal el de poder aislar las variables en estudio, situarse como un observador externo neutral y obtener datos empíricos, observables y medibles a partir de los cuales inferir relaciones causales de orden simple, que expliquen las relaciones entre las causas y las consecuencias, las cuales se pueden predecir a partir de las leyes o principios teóricos que se establecen (González Rey, 2006:33). Del mismo modo, en el diagnóstico pensado desde el paradigma de la simplicidad se supone un profesional neutro, desapasionado, que se enfrenta a un objeto también neutro que es el paciente, y “extrae” de él un conocimiento que consiste en una denominación nosológica, gracias a un tranquilo proceso dominado por la lógica racional, por correspondencia unívoca entre síntomas del paciente y cuadros patológicos en la teoría. La escisión de las dimensiones afectivas y pasionales del proceso y el desconocimiento del cuerpo y de la significación social del objeto son operaciones que delatan en dicho paradigma su origen y funcionalidad.

Desde un punto de vista distinto, podemos establecer un paralelismo entre la tarea del terapeuta en el diagnóstico y la de un investigador. Las construcciones de un investigador representan a la realidad pero no la reproducen: tienen un nivel ontológico diferente que el de la realidad empírica. Es decir que el proceso que está implicado no es el de la mera copia o reflejo de lo exterior existente sino un proceso constructivo-interpretativo (González Rey, 2006, 245). Del mismo modo, en el diagnóstico no se trata de un proceso que dé cuenta de la problemática del paciente como objeto, produciendo un reflejo interno de éste en el terapeuta, sino de una construcción interpretativa del terapeuta.

Desde el paradigma de la complejidad podemos entonces postular que el diagnóstico es un espacio de producción. Esto despoja al diagnóstico de una pretensión y una exigencia de verdad y abre el campo a la subjetividad –tanto del paciente como del terapeuta- y a su abordaje en el encuadre clínico.

Esto significa que durante el proceso clínico, el profesional no pone en juego únicamente los procesos de comprensión lógica y deducción racional. Podemos considerar que el terapeuta queda implicado en el proceso clínico en tanto éste se desarrolla en una interfase entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. El terapeuta, entonces, no es un observador neutral sino un sujeto singular activamente productor de sentidos. De ese modo, el pensamiento clínico –lo mismo que todas las formas de pensamiento- tiene necesidad del afecto para animarse y, sin embargo, al mismo tiempo debe mantener a raya el afecto para no dejarse desbordar. En esta paradoja se sostiene nuestra tarea. Porque sin implicación subjetiva, la tarea clínica no es posible. Pero el investimento y el compromiso del terapeuta corren el riesgo de anegarse en la dualidad con el paciente si no hay mediación de una función tercera, representada por el encuadre interno (Green, 2012) del terapeuta.

Así, el desafío del profesional consiste en promover tanto en el paciente como en sí mismo ese tipo particular de racionalidad que emerge de la experiencia clínica y a la vez es su condición de posibilidad: en favorecer los trabajos psíquicos que llevan a la constitución de ese encuadre interno capaz de sostener a la vez la investidura y la reflexión sobre la propia práctica y de garantizar la apertura a la singularidad del otro, a su alteridad radical.

De este modo comprendemos que el encuadre clínico del diagnóstico requiere del terapeuta los mismos procesos que intenta suscitar en el paciente (Álvarez y Grunin, 2010): los procesos que Green denomina “terciarios”, y que permiten articular la racionalidad propia de los procesos secundarios con la movilidad y riqueza propias de los procesos primarios.

El pensamiento y el aprendizaje se sitúan en una doble frontera: entre el adentro y el afuera por un lado, y entre consciente e inconsciente por otra. Así, en el diagnóstico, las distintas materialidades de producción que se indagan, intentan favorecer en el paciente las condiciones para que pueda producir sentido singular en articulación con las significaciones sociales y para expresar la dramática de sus deseos, angustias, fantasías y conflictos. Por otro lado, el terapeuta no es un observador neutro sino un sujeto comprometido en la situación clínica desde su propio pensamiento, que –al igual que el del paciente- no se reduce a la racionalidad sino que incluye las formas primarias de simbolización enraizadas en su propio inconsciente.

Copyright © Instituto de Altos Estudios Universitarios